|

|

Check

|

|

�P�H���o����F�i01.01.01��07.05.27 ��11.03.30��2013.02.09) ���ݒn�F �P�H�s�{���U�W�Ԓn |

| ���j |  �@�P�H�邪���݂̓꒣��ƂȂ����̂͊փ����̍���̗��N�ɂ�����c���Z�N�i�P�U�O�P�j���甪�N������Œz�邳�ꂽ�̂��͂��߂ł���B�����̏��͒r�c�P���ł������B�փ����̍���̌��т��ĕP�H��ɓ��邵���P���͉ƍN�̎����P�����Ƃ��A�L�b�G�g����\�N�O�ɒz�����O�w�̏���ܑw���K�̋���ɂ܂Ŋ����������B

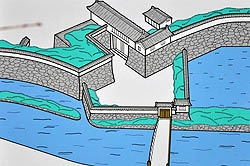

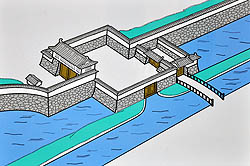

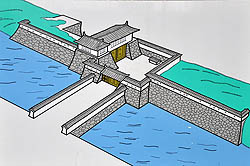

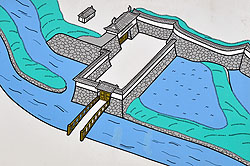

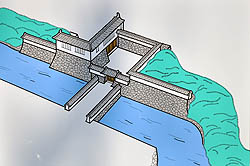

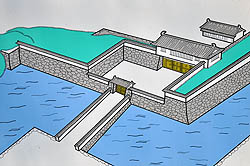

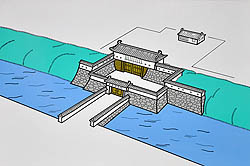

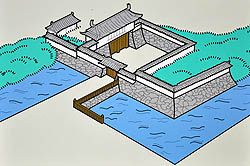

�@�P�H�邪���݂̓꒣��ƂȂ����̂͊փ����̍���̗��N�ɂ�����c���Z�N�i�P�U�O�P�j���甪�N������Œz�邳�ꂽ�̂��͂��߂ł���B�����̏��͒r�c�P���ł������B�փ����̍���̌��т��ĕP�H��ɓ��邵���P���͉ƍN�̎����P�����Ƃ��A�L�b�G�g����\�N�O�ɒz�����O�w�̏���ܑw���K�̋���ɂ܂Ŋ����������B�@�꒣��͓��x�Ɉ͂�ꂽ�P�R�𒆐S�Ƃ������R��ŁA�ō�����{�ہA�����Ă��̑O���ɔ��O�ہA�ъs�A��R���s������A�w���ɂ͍��s�A�����Đ����ɂ͐��̊ۂ��\���Ă���B�{�ە��ɂܑ͌w���K�̑�V��𒆐S�ɁA�����V��A�����V�炪�A�����Ɍ������ꂽ����ƂȂ��Ă���B  ���e��� ���e����@�i���N�ԁi�P�T�O�O�N���j�A��召�����E�̎����R�S�R����Ɖ��̂���ĂĂ���̂��A���b�ߊ}���M�̏��i�����Ȃ����j�ŁA�R�ƂɏZ�ݍ���ł������e���T�m���A���M�ɒm�点�ď��̓���~���܂����B �@�������A�S�R�͉Y�㑺�@���̉����ɂ���đ��E��Ǖ����A�ꎞ��Ƃ����̂��܂����B �@���@���������������̍ہA���e����炵�Ă������ؒe�l�Y�͉ƕ�̏\�������̎M�̈ꖇ���B���A���e��ӂߎE����˂ɓ������݂܂����B �@���̌�A���邱�̈�˂���M�𐔂��邨�e�̐������������Ƃ������Ƃł��B�₪�āA���M�炪�A�S�R�ꖡ��ł��A���e�́u���e�喾�_�v�Ƃ��āA�\�_�Ђ̋����ɂ܂��܂����B  �V��̓��� �V��̓���

�@���̓V��́A�P�V���I�̏��ߏ��R����ƍN�̏����r�c�P�����z�������̂ł��B��s���z�j�ォ�炢���A�]�O�^�V�炩��w���^�V��ւ̈ڍs���ɂ�����A���R�����̑�\�I�Ȍ������ł��B

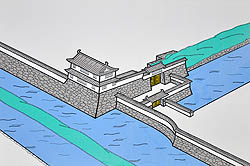

�@���̓V��́A�P�V���I�̏��ߏ��R����ƍN�̏����r�c�P�����z�������̂ł��B��s���z�j�ォ�炢���A�]�O�^�V�炩��w���^�V��ւ̈ڍs���ɂ�����A���R�����̑�\�I�Ȍ������ł��B�@�O�ܑ͌w�A���͘Z�K�ƒn����K�̑�V��ƁA�O�w�̏��V���n�E�ŘA�������A�����V��ŁA�����̔��]�A�璹�j���E���j���̔z���A�������ρA�����h�Ă̊O�ǂƑ��܂��āA�ނȂ��D��ős�d�Ȏ����܂��B �@�ΔZ�����R�тɕ����яオ���������̏�́A�����������Ԕ���ɂ����āA�C�������ɔ��������̂ł��B�Ƃ��낪�A�����͑e���̌R���\���ŁA�܂��������{����̏�s�ł��B  �s�m����� �s�m�����

�@���ȗ����ޖؒ��ɂ���A���������ɂ���s�V���ɂ��Ȃ�ł��̖�������ꂽ�B�ł��O���i�D���j���ڋ߂��Ă���A��͒��ڊO���̊O��ʂ��Ă���B  �Ԗ�� �Ԗ��

�@�D��쉈���ɐ݂���ꂽ���̈�ł���B���ȗ���ɐ݂����A��d�e�`�̏��ł���B�O�ɖ؋����������A���̖k�Ɏԓ��傪���������߂ɂ��̖��̂�����B����͐������A����͓�����ʼn�����e��t�����ł���B����͓�����Ře��t�E��ł���B�܂�����̉��ɔԏ����݂����Ă����B  ����� �����

�@�D��쉈���ɐ݂���ꂽ���̈�ł���B���ȗ֓쐼���E�̖T��ɐ݂���ꂽ�B�O��Ɠ���͂Ƃ��ɓ�����ŁA�����ɓy�����݂����Ă����B�O��͘e��t�����ŁA����͘e��t�E��ł���B�쐼���ɓ�d�̖���E��t���A�E�k���Ɠ����ɑ��傪�݂����Ă����B  �G��� �G���

�@���ȗ֓쑤�̐����ɂ���A�{���ƍ�{���Ƃ̊Ԃɐ݂���ꂽ�B�O��Ɠ���͓�����ŁA�����ɓy�����݂����Ă����B�O��͘e��t�����ŁA����͘e��t�E��ł���B�O���������Ƃ���ɔԏ����݂����Ă����B  ���m��� ���m���

�@���ȗ��ʌܖ�̒����ɂ���̂ł��̖�������B�O��͓�����A����͓������ŁA�����ɓy�����݂����Ă����B�O��͘e��t�����ŁA����͘e��t�E��ł���B�O��̊O�ɏo�ԏ��A���ɑ�ԏ����݂����Ă����B����ɁA����ɐڂ��ĒP�w�̘E���݂����Ă����B  ������� �������

�@�D��쉈���ɐ݂���ꂽ���̂P�ł���B���ȗ����k���ɂ���A�e�`���ɐ݂���ꂽ�u��̐����v�Ɉ���ł��̖�������ꂽ�B�O��͐������̘e��t�����ŁA����͓�����̘e��t�E��ł���B�O����ɔԏ����݂����Ă����B�����������ē�Ɍ������Ɩk���B��ɒ����B  ���Ж�� ���Ж��

�@���̖�́A���Ђ̐���ɂ������̂ł��̖�������A��̌`��͓��������̖�ł��钆�m��Ɏ��Ă����B��ɂ͊O��Ɠ��傪����A�O��͓�����̍����A����͓������̘E��ł������B���݂ł͐Ί_�̈ꕔ���c���݂̂ł���B  ��������� ���������

�@���ȗ֓�����ɂ���A���s���ʂɒʂ��铹�Ɍ����ĊJ����Ă��邽�߂ɂ��̖�������B�����ɓy�����݂����A�������^�ɋ��Ȃ��A�O��Ɠ���͓�����ł���B�O��͘e��t�����ŁA����͘e��t�E��ł���B�O��̓��ɔԏ����݂����Ă����B  �v����� �v�����

�@���ȗ֓����ɂ���A�v�����ɂ��邱�Ƃ��炱�̖�������B�O��Ɠ���͓������ŁA�����ɓy�����݂����Ă����B�O��͘e��t�����ŁA����͘e��t�E��ł���B�O��̓��ɔԏ����݂����Ă����B  �엢��� �엢���

�@�P�H��̖k���ɐ݂���ꂽ���A�엢�̏o������ɂ��邱�Ƃ��疼�t����ꂽ�B�������^�ɋ��Ȃ��y�����݂����Ă���A�O��͘e��t�̍����ŁA����͘e��t�̘E��ł���B�܂��A�O��͓������A���͖k�����ł���B  �O������� �O�������

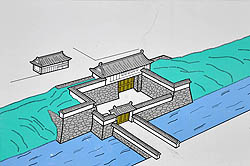

�@�O������́A�P�H��̊O���ɐ݂���ꂽ�܂̖�i�O������A�k���A�|�m��A������A������j�̂P�ŁA���s���ʂւ̓��ɂ���̂ł����Ăꂽ�B �@�ܖ�̂����O������ƕ�����͎R�z���̏o�����ɂ������d�v�Ȗ�ŁA�O�������ň͂ݓ��O���������d�ȍ\�ł������B ���Ƃ̏��͉E�}�̂悤�ł��������A�����ɂȂ��āA�^�����ȓ��Ƃ��邽�ߖ��Ί_���Ƃ菜���A���߂��B���̐Ւn�́A�����`�K���A�P�H���w�Z�A�����P�H�������w�Z�ȂǂɈڂ肩���A���A�������w�Z�ƂȂ����B �@���a�\���N���@�����ɂ��n���ɖ�����Ă����Ί_�̈ꕔ�Ⓦ���̍����q�������P�T���[�g���̈Ë��Ȃǂ����������B�̈�ق̊�������A��\��������悤�ɒn���̐Ί_�̕����͏����ɂ��̂܂ܕۑ����Ă���B  �m�R�M������ �m�R�M������ �@�Ɖ������ɑ��߂Ɍ����A�ƂƂ̊Ԃɏ��O�p��̋n���A�����݂��m�R�M����ɎΌ����Č`�����ꂽ�B�`���̗��R�͌R�����A�n�����A���ʐ�������͂����肵�Ȃ��B

�@�Ɖ������ɑ��߂Ɍ����A�ƂƂ̊Ԃɏ��O�p��̋n���A�����݂��m�R�M����ɎΌ����Č`�����ꂽ�B�`���̗��R�͌R�����A�n�����A���ʐ�������͂����肵�Ȃ��B ���Ă܂� ���Ă܂� �@�P�H��̎��̈�Ƃ��ē��H�ɖʂ��ď�������ē������Ă��鏊�ɐ݂����ꏊ���u���Ă܂��v�ƌ����B

�@�P�H��̎��̈�Ƃ��ē��H�ɖʂ��ď�������ē������Ă��鏊�ɐ݂����ꏊ���u���Ă܂��v�ƌ����B�@�G�̐N�U�������œ݂点�A�͂������ɂ���B�܂����p�ƂȂ邽�߁A�B��Ă���ƓG�̓��Â�I�m�ɔc�����邱�Ƃ��ł���B �P�H��ē������

|

| ���� |

�y�n�}��\������z

|

| ���� |

�@�����̑�C�������������s���Ă���P�H���V��B���̏C���H���G���A�̌��w��ɓ��I���܂����̂ŁA�s���Ă��܂�����B���܂ɂ����������ʂȋ@������o���ɂ���Ȃ�ăj�N�C�ł��ˁB�����O�̘a�M�c�A�[�����I���܂������A��������P�H��ɖ|�M����Ă���C���ł��B���ꂽ���̂̎�݂��Ă�ł��傤���A���傤���Ȃ��ł��˂��B

�@�����̑�C�������������s���Ă���P�H���V��B���̏C���H���G���A�̌��w��ɓ��I���܂����̂ŁA�s���Ă��܂�����B���܂ɂ����������ʂȋ@������o���ɂ���Ȃ�ăj�N�C�ł��ˁB�����O�̘a�M�c�A�[�����I���܂������A��������P�H��ɖ|�M����Ă���C���ł��B���ꂽ���̂̎�݂��Ă�ł��傤���A���傤���Ȃ��ł��˂��B�@���āA���x�ڂ��́u�V��̔���v�̃G���x�[�^��������܂��ƁA�����Ńw�����b�g�𒅗p�������܂��B�����Č��������̃h�A��������Ƃ����͐E�l�����̐��A�V��̍H������ł��B���ꂪ�g�܂ꂽ�����Ɍ�����͑�V��̑傫�ȉ����ł��B�^�����Ȏ���Ɗ��̐F�Ƃ̃R���g���X�g���N���ŁA�K�����������ׂ�ꂽ�͗l�̂悤�ɂ������܂��ˁB�����ɑ؍݂ł��鎞�Ԃ͂Q�O���B��𗐂����ɂł��邾�������|�C���g�ŎB�e���˂Ȃ�܂���B�����ْ����Ă��܂���i^^;�B �@�Y��Ƀf�U�C������Ȃ������g�H���̋S���́A�L�����N�^�[�O�b�Y�Ɏg���Ă����������Ȃ��|�b�v�ȃf�U�C���ł��ˁB�܂�����ɂ��т����͊����f�G�ł��B������P�D�W���[�g���A�d����R�O�O�L���̕������͍͂�������E������Ă郁�X�Ȃ�ł��ˁB��������������Ă��܂��Ƃ�������ȓ���Ō��邱�Ƃ͂ł��܂���A����ł����Ƃ������炢�ɎB�e���Ă��܂��܂��B

�@�����Ƒ厖�Ȃ��̂�Y���Ƃ���ł����B��V��k����富҂̒��ɂ����̉Ɩ�B����͂��ꂪ�ڋʂȂ̂ł����B����̍H���ŏ��߂Ă��̑��݂����炩�ƂȂ�������̉Ɩ�́A�r�c�Ƃ₻�̌�̂ǂ̑喼�̉Ɩ�Ƃ����v���Ȃ��䂾�����ł��B�ǂ���猵�~��i���䂫�j�Ƃ��������ł����A������ʂ����Ă���ł����Ă���̂��͋^�₪�c��悤�ł��B�Ȃ�Ƃ����ǂ������ł����A�������͓�̉Ɩ�ł��B�ꌩ����A�i���������j�䂩�Ǝv�����̂ł����A���҂��ׂĂ݂�ƑS�R�Ⴂ�܂����B

�@�����Ƒ厖�Ȃ��̂�Y���Ƃ���ł����B��V��k����富҂̒��ɂ����̉Ɩ�B����͂��ꂪ�ڋʂȂ̂ł����B����̍H���ŏ��߂Ă��̑��݂����炩�ƂȂ�������̉Ɩ�́A�r�c�Ƃ₻�̌�̂ǂ̑喼�̉Ɩ�Ƃ����v���Ȃ��䂾�����ł��B�ǂ���猵�~��i���䂫�j�Ƃ��������ł����A������ʂ����Ă���ł����Ă���̂��͋^�₪�c��悤�ł��B�Ȃ�Ƃ����ǂ������ł����A�������͓�̉Ɩ�ł��B�ꌩ����A�i���������j�䂩�Ǝv�����̂ł����A���҂��ׂĂ݂�ƑS�R�Ⴂ�܂����B�@�����̂Q�O���������Ƃ����ԁB��x�Ɍ���Ȃ��M�d�ȑ̌��ł����B�H�����c���Ƃ��날�Ɩ�P�N�A�����������V��̎p��q�݂������̂ł��ˁB������҂��������ł��B

![��]�ł��鐼�̊�](himeji36s.jpg)

�@�����̑�C���A�u�V��̔���v���Ƒ�V��̍H���ɔ����A�P�H��̌i�ς͊��S�ɕʂ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�Q�O�O�X�N����Q�O�P�T�N�܂ő������邱�̕ۑ��C���H���́A�傫�Ȕ��ɂ����ۂ�Ƒ�V����B���A�܂���������͕����^���p�̃G���x�[�^���t�����Ă���A���邪�����Ă��镵�͋C�Ɗ��S�ɕʐ��E�̃��J���J�������̂Ƃ̃R���{����������Ă��܂��ˁB��V��̎p���q�߂Ȃ��͎̂c�O�ł����A���炭�͂��̋M�d�Ȏp���y���ނ��Ƃɂ��܂��傤���B

�@�����̑�C���A�u�V��̔���v���Ƒ�V��̍H���ɔ����A�P�H��̌i�ς͊��S�ɕʂ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�Q�O�O�X�N����Q�O�P�T�N�܂ő������邱�̕ۑ��C���H���́A�傫�Ȕ��ɂ����ۂ�Ƒ�V����B���A�܂���������͕����^���p�̃G���x�[�^���t�����Ă���A���邪�����Ă��镵�͋C�Ɗ��S�ɕʐ��E�̃��J���J�������̂Ƃ̃R���{����������Ă��܂��ˁB��V��̎p���q�߂Ȃ��͎̂c�O�ł����A���炭�͂��̋M�d�Ȏp���y���ނ��Ƃɂ��܂��傤���B�@���͂ӂ���Ɨ���������̂ł����A�T���͍��ݍ�����������܂���B�G���x�[�^�łW�K�܂ł�����ƃK���X�z���ł͂���܂��������ڂ̑O�ɓV��̉����������Ă��܂��B�����Ɏ��͂���Ă�����A������������ł���̂�������A�ɁX�������̂�����܂��ˁB���̖�W�����̊��̕��������ƁA�����߁A�ڒn����̓h�����ƕǖʏC���Ȃǂ��\�肳��Ă��܂��̂ŁA�^�C�~���O���悯��ΐE�l���ڂ̑O�ō�Ƃ���Ă���l�q�����邱�Ƃ��ł���悤�ł��B�܂�������쑤�Ɍ����Ă݂܂��傤�B�ቺ�ɍL����P�H����̗l�q�B���̊ۂ��������ł��ˁB���̒��]���������̂ł����A�c�O�Ȃ͎̂ʐ^�ɑ��ɐݒu����Ă���f�肱��ł����ł���ˁB�Ȃ�Ƃ�������t���[������O���撣���ĎB��Ȃ��Ƃ����܂���B�܂��K���X������Ă��邱�Ƃ�����܂��B���̂�����͂���������ƌ������Ă��������Ȃ����Ȃ��B���������̋@��Ȃ��ǂ˂��B

�@�P�H��ɂ͂��傭���傭���Ă���̂ł����A�C��������S�R�y�[�W���X�V���Ă��܂���ł����B����͍��勴���B��ɂ����܂������A����͊�֖傻�ɕ������ꂽ���i���܂悹�j���B�e���邽�߂ł��B���Ƃ͊����̂܂�܂Ȃ̂ł����A�n���q���ł������߂̍�̂��Ƃł��B���݂ł������ԏ�ł��ˁB�i^^;

�@�P�H��ɂ͂��傭���傭���Ă���̂ł����A�C��������S�R�y�[�W���X�V���Ă��܂���ł����B����͍��勴���B��ɂ����܂������A����͊�֖傻�ɕ������ꂽ���i���܂悹�j���B�e���邽�߂ł��B���Ƃ͊����̂܂�܂Ȃ̂ł����A�n���q���ł������߂̍�̂��Ƃł��B���݂ł������ԏ�ł��ˁB�i^^;�@�ʐ^���������������Ă��킩�邩�Ǝv���܂����A���Ȃ蔏�q����������̂ł����B���⒉���ɍČ�����Ȃ�����Ȃ����̂�������܂���A�͂��B����͂Ȃ���ł����A�u�ӂ��`��E�E�E�E�v�āB �@�܁A�P�H��ɂ܂���V�������w�X�|�b�g���o�������Ƃ͑f���Ɋ�������Ƃ��Ǝv���܂��B�P�H��ɗ���ꂽ���͂��Ђ����ɂȂ��Ă݂Ă��������B

�@�Q�P���I���߂Ă̏�U�߂ł��B�T���N���łV���J��ɊԂɂ������Ƃ��ł��܂����B�܂��͌��\�l���W�܂��Ă��Ă��܂��B���U�����͓��ʊJ���Ƃ������ƂŖ����ŏ���ɓ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̂��ߕP�H�ł͕P�H��V��t�ŏ����̏o��q�ނ̂�������O�Ȃ̂ł��傤���B�ǂ�ǂ�l���W�܂��Ă��Ă���A�J���҂H�̖�O�͂������ߎs���}���\���̃X�^�[�g��Ԃł��B���̏o�������V�F�O�W�ł�����H�̖傩��V��t�̍ŏ�K�܂ł��W���œo��Ȃ��Ƃ����܂���B

�@�V���ɖ傪�J���������Ăɐl�g�����肱��ł����܂��B�ʏ�Ȃ炷�����ɉI�Đ��̊ۂ�ʂ�̂���Ȃ̂ł��傤���A�����͖��ߖ傩��u��v�̖���o�R���Ĕ��O�ۂ�ʂ��ēV��ւƌ������܂��B���傤�ǃ��[�g���t�s���Ă���킯�ł��ˁB

�@�V���ɖ傪�J���������Ăɐl�g�����肱��ł����܂��B�ʏ�Ȃ炷�����ɉI�Đ��̊ۂ�ʂ�̂���Ȃ̂ł��傤���A�����͖��ߖ傩��u��v�̖���o�R���Ĕ��O�ۂ�ʂ��ēV��ւƌ������܂��B���傤�ǃ��[�g���t�s���Ă���킯�ł��ˁB�@�܂����Ϗ܂��邱�ƂȂ��Ђ�����V��t�ŏ�K���߂����܂��B�V�������ŃX���b�p�ɂ͂�������ƂЂ�����K�i���̂ڂ��Ă����܂��B���������͒ʏ�����Ă���K�i���J�����Ă���Ă���悤�ł��B����������ł��Ƃ�ł��Ȃ��l�̐��B�����o�邾���̈���ʍs�ł�����ŏ�K�͖����d�Ԃɂ���悤�ł��B����ł��Ȃ�Ƃ������̃|�W�V�������L�[�v���邱�Ƃ��ł��܂��������ɂV�F�P�O���ł��B�Ƃ����ɓ����o�Ă��܂��Ă��鎞�Ԃł��B�V���̕P�H����P�O���ōU�ߗ��Ƃ��Ă��邱�Ƃ����A�Ԃɍ���Ȃ��������I�Ƃ����v�������������ł����A�����͓܂��̂��ߓ��̏o��q�ނ��Ƃ��ł��܂���ł����B �@���̌�͔��O�ۂ��痈���������̂܂ܖ߂�܂����B����������������������Ă��Ƃʼn��߂Đ��̊ۂ��珇�ɏ��H�����ǂ��Ĉ�ʂ�߂����Ă݂܂��B���̊ۂ��~��āu�́v�̖��O����V���q�ތi�F�͐�i�ł��B�c�O�Ȃ��琼�����V�炪�C���H�����̂悤�ŁA���ꂪ�g��ł���A���ς˂Ă���̂����������Ȃ��Ƃ���ł��B �@�������܂��Ƃɂ����Q�P���I�̎n�܂������̂ɂӂ��킵����U�߂ł����B

|