|

|

Check

|

|

川越城跡登城日:(2002.06.09→2011.05.09)所在地: 川越市郭町二丁目 |

| 歴史 |

川越城は、関東管領の扇谷上杉持朝が関東を支配する拠点として、長禄元年(1457)太田道真・道灌に築城させた平城である。城域は、現在の初雁公園から川越高校付近へかけての一帯にわたっていたものと思われ、今でも少し注意をすれば土塁や堀の跡を見いだすことができ、県指定史跡となっている。

川越城は、関東管領の扇谷上杉持朝が関東を支配する拠点として、長禄元年(1457)太田道真・道灌に築城させた平城である。城域は、現在の初雁公園から川越高校付近へかけての一帯にわたっていたものと思われ、今でも少し注意をすれば土塁や堀の跡を見いだすことができ、県指定史跡となっている。この城は、上杉氏が六代八十一年間、次いで北条氏四代五十四年間の居城となり、戦国争乱の拠点となったが、徳川家康関東入国後は、譜代・親藩大名の居城となった。城域は、近世になってからも逐次拡張されたが、寛永十五年(1638)松平伊豆守信綱が領主となってからは急速に城郭が増築され、江戸防備の要としての役割を果たす城となった。江戸時代における城主は、酒井・堀田・松平・柳沢・秋元・松平の諸侯で太田氏の築城以来四百二十余年を経た明治四年(1871)ついに廃城となり、建物の大部分は解体撤去された。 現在ある建物は、嘉永元年(1848)、時の城主松平大和守斉典が造営したもので、大唐破風造りの玄関、大広間そして櫛形塀のみを残すだけであるが、川越藩が十七万石を有した時の建物の主要部分で、県内唯一の城郭建築の遺構として重要なものである。  富士見櫓跡 富士見櫓跡 御獄神社が祀られているこの高台は、かつては川越城の富士見櫓が建てられていたところである。

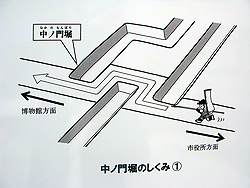

御獄神社が祀られているこの高台は、かつては川越城の富士見櫓が建てられていたところである。櫓は矢倉とも書いて、合戦の際に物見として、あるいは防戦の足場として、城壁や城門の高い場所に設けられた建物を意味するが、天守閣のなかった川越城には東北の隅に二重の虎櫓、本丸の北に菱櫓、西南の隅に三層の富士見櫓があって、城の中で一番高い所にあった富士見櫓が天守閣の代わりとなっていたと思われる。 今日では木々や建物のため、すっかり眺望も失われてしまったが、その昔はこの高台に立てば、富士見櫓の名の通り遠く富士山までも望めたことであろう。 元来、城の構造及び建造物は戦略上の都合もあって、その大部分が明らかにされることはなく、正確な規模はわからないが、江戸末期の慶応二年(1866)に川越城を測量した時の記録によれば、この富士見櫓は長さ八間三尺(約十五メートル)、横八間(約十四メートル)あったと記されている。  中ノ門堀のしくみ 中ノ門堀のしくみ

中ノ門堀は戦いの際、敵が西大手門(市役所方面)から城内に攻め込んだ場合を想定して造られています。西大手門から本丸(博物館方面)をめざして直進できません。進撃の歩みがゆるんだところに、城兵が弓矢を射かけ鉄砲を撃ちかけるしくみでした。また、発掘調査では城の内側と外側で堀の法面勾配は60°西側は30°でした。つまり、城の内側では堀が壁のように切り立って、敵の行く手を阻んでいたのです。

中ノ門堀は戦いの際、敵が西大手門(市役所方面)から城内に攻め込んだ場合を想定して造られています。西大手門から本丸(博物館方面)をめざして直進できません。進撃の歩みがゆるんだところに、城兵が弓矢を射かけ鉄砲を撃ちかけるしくみでした。また、発掘調査では城の内側と外側で堀の法面勾配は60°西側は30°でした。つまり、城の内側では堀が壁のように切り立って、敵の行く手を阻んでいたのです。明治時代以降、川越城の多くの施設・建物が取り壊される中、中ノ門堀跡は旧城内に残る唯一の堀跡となりました。川越城の名残をとどめるこの堀跡を保存してゆこうという声が市民から起こり、川越市では平成20、21年度に工事を行いました。 『川越城跡案内板』より

|

| 資料 |

【地図を表示する】

|

| 私見 |

小江戸、川越市にやってきました。東武東上線「川越」駅で降りると、今回はバスで市役所前まで乗ることにします。10時以降でしたら駅そばにあるレンタサイクルを使うことがベストですが、残念ながら朝早くに来すぎました(^^;。

小江戸、川越市にやってきました。東武東上線「川越」駅で降りると、今回はバスで市役所前まで乗ることにします。10時以降でしたら駅そばにあるレンタサイクルを使うことがベストですが、残念ながら朝早くに来すぎました(^^;。バスを降りた川越市役所前は川越城の大手門跡であり、脇に建てられているのは、長禄元年(1457)に川越城を築城した太田道灌の銅像です。関係ないですが、各地にある道灌像を見ていますとこのような被り物がついていますね。道灌といえばこの服装であるといったイメージが定着しているのでしょうかねぇ。 大手門跡から本丸御殿方面へとしばらく歩みを進めますと、「中ノ門跡」を示す標識が見えてきました。そして右手にはまだ新しい木製の門が閉ざされています。うう・・朝早くに来てはいけないというパターンにはまってしまいました。ここは平成20年度から工事が行われ、川越城の見所の一つとして整備された中ノ門堀ですが、9時から17時以外の時間は施錠されているのです。しょうがなくしばらく待って、市の職員さんに鍵を開けてもらいました。門をくぐると、予想を超えた深い掘が現れました。これはイイですね!両脇に民家があるというのにその間にこんなに大きな堀が整備されているなんて、面白いじゃないですか。おそらく転落事故防止の意味もあるのでしょうけれど、掘底には降りられません。柵の手前から見るしかないのですが、それでも十分伝わる迫力には大満足です。ただ1つ欲を言わせていただけるのなら、中ノ門の”直進させない”構造をなんとか道路で表現していただきたかったなぁと。  中ノ門を過ぎると左手に市立博物館を見て右折します。その先には川越城の本丸御殿がどどーんと鎮座しておりました。工事が完了し、平成23年3月から一般公開がはじまって間もない時期ですので、素晴らしい状態を拝むことができました。工事直後だというのに変に違和感のある真新しさもないのは工事関係者のご努力の賜物なのでしょう。ただ残念なのは中に入れないということです(^^;。はい・・月曜日なのです。本丸御殿だけじゃなく、市立博物館にも行けません。こんな日に来てはいけませんね。とりあえず富士見櫓跡に立ち寄って、喜多院にも足を延ばして帰りました。

中ノ門を過ぎると左手に市立博物館を見て右折します。その先には川越城の本丸御殿がどどーんと鎮座しておりました。工事が完了し、平成23年3月から一般公開がはじまって間もない時期ですので、素晴らしい状態を拝むことができました。工事直後だというのに変に違和感のある真新しさもないのは工事関係者のご努力の賜物なのでしょう。ただ残念なのは中に入れないということです(^^;。はい・・月曜日なのです。本丸御殿だけじゃなく、市立博物館にも行けません。こんな日に来てはいけませんね。とりあえず富士見櫓跡に立ち寄って、喜多院にも足を延ばして帰りました。ほかにも市内にある栄林寺には移築門が、そして東松山市の民家にも移築門(扉)が残っているようです。近世城郭はこういった移築門があちこちに散らばっているものの遺構として残っているのも嬉しいところです。

|