|

|

|

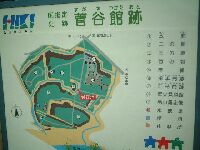

菅谷館跡 登城日:(2002.06.01) 所在地: 比企郡嵐山町菅谷 |

| 歴史 |

菅谷館跡は、関東の有力豪族である畠山氏の館に起源をもつ、中世の重要な遺跡です。

菅谷館跡は、関東の有力豪族である畠山氏の館に起源をもつ、中世の重要な遺跡です。元久二年(1205)武蔵二俣川の合戦の際、畠山重忠は「菅谷館」から出発したと鎌倉幕府の記録である「吾妻鏡」に書かれています。また、室町時代の漢詩文集「梅花無尽蔵」によると長享二年(1488)に、山内・扇谷の両上杉氏がこの須賀谷原で戦い、戦死者七百人、馬は数百匹が倒れたと記され、館付近の戦いの激しさを伝えています。 現在の遺構は、本郭、ニの郭、三の郭などと、それらを防衛する土塁、空堀などからなり、このような姿になったのは戦国時代のことと考えれています。  ◆二重土塁と泥田掘

◆二重土塁と泥田掘目の前にあるわずかな高まりは、発掘調査によって土塁であることがわかりました。 この土塁は、後の高い土塁と合わせて二重の土塁となっています。また、現在バイパスの敷地となっている部分は自然の谷を利用してつくった泥田掘で、菅谷館跡の外掘の役目をはたしていたと考えられます。 ◆出桝形土塁 本郭は空堀と高い土塁によって守られています。さらに土塁にはこのような出桝形(凸状に突き出た箇所)がつくられていて敵軍の侵入が効果的に防げるようになっています。 『菅谷館跡案内板』より

|

| 資料 |

| 私見 |

埼玉県で最初に訪れたのがこの菅谷館跡でした。そもそも私のメインの目的はこの館跡ではなく、その跡地内につくられている埼玉県立歴史資料館なのでした。ここで販売されている本「中世の城館跡」をゲットしたかったんです。小冊子なんですが、4冊にわかれたなかに埼玉県下の城跡が数多く紹介されています。埼玉県を攻め込むんなら是非この本を手にいれてください。

埼玉県で最初に訪れたのがこの菅谷館跡でした。そもそも私のメインの目的はこの館跡ではなく、その跡地内につくられている埼玉県立歴史資料館なのでした。ここで販売されている本「中世の城館跡」をゲットしたかったんです。小冊子なんですが、4冊にわかれたなかに埼玉県下の城跡が数多く紹介されています。埼玉県を攻め込むんなら是非この本を手にいれてください。しかしこの資料館は本だけじゃなく、なかなか興味深いものがあります。まず、50円という極めて良心的な入館料を支払うと、まずは畠山重忠のロボットが身振り手振りで案内をはじめてくれるのです。ちょっと話が長いので立ち去りたいところですが、誰もいないところに重忠を一人にできなくてなかなか先に進むことができません(笑)。だいたい1時間ほどでしょうか。予想外の楽しい時間を過ごしたあとはいよいよ菅谷館を散策します。  館跡ということで、道路や宅地のなかでほとんどの遺構を壊された、あるいは非常に小規模な遺構を想像していました。が、さすがは国指定史跡ですね。館じゃなく完全に城です。土塁と土塁のなかを歩かされている印象を抱きつつ、三の丸、二の丸と歩いていきますが、やはり本丸の廻りが特に素晴らしいです。深い堀に一層高く積み上げられた土塁は当時の迫力が十分伝わる雰囲気を持っています。

館跡ということで、道路や宅地のなかでほとんどの遺構を壊された、あるいは非常に小規模な遺構を想像していました。が、さすがは国指定史跡ですね。館じゃなく完全に城です。土塁と土塁のなかを歩かされている印象を抱きつつ、三の丸、二の丸と歩いていきますが、やはり本丸の廻りが特に素晴らしいです。深い堀に一層高く積み上げられた土塁は当時の迫力が十分伝わる雰囲気を持っています。東武東上線「嵐山駅」からは少しありますが、歴史資料館とこの菅谷館跡とセットはかなり満足度高いですよ。お奨めします。

|