|

|

|

水口城跡 登城日:(1999.06.28) 所在地: 甲賀郡水口町 |

| 歴史 |

水口城は寛永十一年(1634)徳川三代将軍家光が上洛するのに伴い、宿館として築城された。工事は小堀遠州ら作事奉行のもと、幕府直営で行われた。

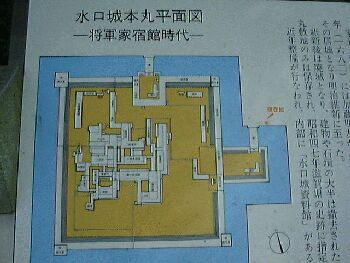

水口城は寛永十一年(1634)徳川三代将軍家光が上洛するのに伴い、宿館として築城された。工事は小堀遠州ら作事奉行のもと、幕府直営で行われた。構造は平城で、堀に囲まれた本丸とその北側の二の丸からなる。本丸はほぼ正方形で東に出丸をもち、御殿と四隅に櫓を配する。二の丸には管理・警護施設が設けられた。本丸殿舎の建物構成は二条城に類似し、数寄をこらしたものといわれている。堀には注水坑はなく、今も水のかれることがないなどから、別名碧水城と呼ばれている。 家光上洛後は番城として幕府の管理下に置かれ、天和二年(1682)に加藤氏が入封して水口藩が成立し、その居城となる。なお、本丸殿舎は正徳年間(1711〜16)に撤去されたようである。 明治維新後は廃城となるが、堀や石垣はよく形状をとどめている。近年、出丸部分の修景が行われた。  水口は都から伊勢へ通じる交通の要所にあり、中世後期にはすでに町並が形成されていたが、天正十三年(1585)には羽柴秀吉の命により水口岡山城が築かれ、その城下町として発展を見せた。

水口は都から伊勢へ通じる交通の要所にあり、中世後期にはすでに町並が形成されていたが、天正十三年(1585)には羽柴秀吉の命により水口岡山城が築かれ、その城下町として発展を見せた。関ヶ原合戦後この地を直轄地とした徳川家康は、水口を東海道の宿駅に指定し、甲賀郡の中心都市としての地位が確立した。家康はしばしばこの地を通行し、宿内の大徳寺に宿泊している。 寛永十一年(1634)、京都に上洛することになった三代将軍家光は、道中となる水口に専用の宿館を築かせた。これが水口城である。作事奉行は建築や造園、茶道などで知られる小堀遠江口守政一(遠州)があたった。 城は堀と石垣をめぐらした本丸と、北側の二の丸からなり、本丸内部には御殿が建てられた。その建物構成は京都二条城に共通し、数寄をこらしたものであった。 家光上洛後は番城として幕府の管理下に置かれたが、天和二年(1682)には加藤明友が入封し水口藩が成立、水口城はその居城となり明治維新にいたった。 維新後は廃城となり、建物や石垣の大半は撤去されたが、本丸敷地のみは保存され、昭和四十七年滋賀県の史跡に指定された。 近年整備が行われ、内部に「水口城資料館」がある。 『水口城跡案内』より

|

| 資料 |

| 私見 |

会社を休んですっかり城攻めに浸っていたのに、ここ水口城は月曜日が休日でした。面白いキャラクターで有名な資料館のおじさんの話が聞けないのはほんとうに残念です。

会社を休んですっかり城攻めに浸っていたのに、ここ水口城は月曜日が休日でした。面白いキャラクターで有名な資料館のおじさんの話が聞けないのはほんとうに残念です。でもこじんまりとまとまった水口城はなんか箱庭みたいな感じがしていいですね。一家にひとつ?かな。堀は見事です。

|