|

|

Check

|

|

大平城跡登城日:(2011.06.04) 所在地: 浜松市浜北区大平 |

| 歴史 |

大平城は、南北500メートル、東西400メートルの南北朝時代の山城(尾根式複郭型山城)である。現在、樹木に覆われているため、外観では普通の山にしか見えないが、山の南側は複雑に谷が入っており、北側と西側は断崖となっている。また、城の南側前方には灰ノ木川が流れ、天然の堀になっている。東側は尾根続きとなっているため、大規模な掘割が造られている。

大平城は、南北500メートル、東西400メートルの南北朝時代の山城(尾根式複郭型山城)である。現在、樹木に覆われているため、外観では普通の山にしか見えないが、山の南側は複雑に谷が入っており、北側と西側は断崖となっている。また、城の南側前方には灰ノ木川が流れ、天然の堀になっている。東側は尾根続きとなっているため、大規模な掘割が造られている。城は、自然地形を利用して、曲輪を縄張しており、南城と北城の二区画に区分され、一城別郭の形態を成し、北城が中枢部で、南城は二次的機能を持っていたと考えられる。 大平城は、南朝側についた引佐町にある三嶽城を本拠とする井伊氏の支城の一つとして築かれた。井伊氏は、三嶽城を中心に、南を浜松市の鴨江城、西を三ヶ日町の千頭峯城、東を大平城と支城を固めた。

井伊氏は、南朝の後醍醐天皇の皇子の宗良親王を迎え、遠江国の南朝勢力の中心となった。

井伊氏は、南朝の後醍醐天皇の皇子の宗良親王を迎え、遠江国の南朝勢力の中心となった。大平城の南朝軍と足利尊氏の命を受けた高師泰率いる北朝軍の攻防戦は、歴応二年(延元四年・1339)から翌三年(興国元年・1340)にかけてくりひろげられた。この時の戦いの様子は、三ヶ日町の大福寺に残る「瑠璃山年録残編裏書」に詳しく書かれている。 『歴応二年己卯七月廿二日 為井責越後殿下 大平ニ向給 尾張殿浜名手向給 カモヘノ城廿六日追落畢 同十月卅日 千頭峯城追落畢 同次正月卅日 ミタ□城追落畢 同次年八月廿四日夜 大平城□落□□。但当国守護新木殿落給』 この資料を要約してみると歴応二年七月二十二日、北朝方の高師泰(越後殿下)の軍が大平城に侵攻し、高師兼(尾張殿)の軍は浜名方面に侵攻した。 七月二十六日に鴨江城が落城し、十月三十日に千頭峯城が落城した。翌年の歴応三年正月三十日に三嶽城が落城した。そして、八月二十四日に大平城が高師泰と遠江国守護の仁木義長の軍によって落城したことが書かれている。 こうして南朝方は、遠江国での拠点を失い、宗良親王は信濃国へ落ちていった。その後、大平城は歴史の上にも、記録の上にも登場することはなかった。 『大平城跡案内板』より

|

|

資料 |

【地図を表示する】

|

| 私見 |

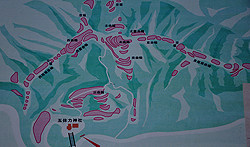

大平城のことは、その読み方さえも知らないほどの不勉強な状態で登城口までやってきてしまいました。立派な案内板の存在は、その先がかなり整備されていることを予想させてくれますが、そこに掲載されている縄張り図で一気にテンションがあがります。五体力神社への石段を登り詰めるとその奥に大平城が広がっていました。すぐに大きな削平地があるのが出曲輪です。あまり明確なものじゃないですが、斜面には小さな曲輪が作られていますね。びっくりしたのはそこに設置してあった木の看板です。読みにくくなっていますが、手書きで「本・・」とあります。それを見たときは一瞬ここが本丸か?と思いましたが、明らかに北側に広がる郭群を見ると、それは間違いのはずです。イタズラですねぇ(怒)。いや、五体力神社の境内を含んだ出曲輪一帯を1つの城としてみれば中心的な曲輪でしょうから、そういうことを言いたかったのかなと思うことにします。

大平城のことは、その読み方さえも知らないほどの不勉強な状態で登城口までやってきてしまいました。立派な案内板の存在は、その先がかなり整備されていることを予想させてくれますが、そこに掲載されている縄張り図で一気にテンションがあがります。五体力神社への石段を登り詰めるとその奥に大平城が広がっていました。すぐに大きな削平地があるのが出曲輪です。あまり明確なものじゃないですが、斜面には小さな曲輪が作られていますね。びっくりしたのはそこに設置してあった木の看板です。読みにくくなっていますが、手書きで「本・・」とあります。それを見たときは一瞬ここが本丸か?と思いましたが、明らかに北側に広がる郭群を見ると、それは間違いのはずです。イタズラですねぇ(怒)。いや、五体力神社の境内を含んだ出曲輪一帯を1つの城としてみれば中心的な曲輪でしょうから、そういうことを言いたかったのかなと思うことにします。気にせず先に進みます。そして一旦斜面を下り、そこから北へと登っていくと東西に延びる郭群がいっぱいに広がっています。丸い形状の頂部が本曲輪であり、東西南北に沢山の郭群が作られているのですね。明らかに南側に見た手書きの”本丸”とはくらべものにならない規模と堅牢性です。 戦国期の山城を見慣れていますと物足りないと思ってしまうかもしれませんが、大小様々な郭が連続した構造と、自然地形をうまく空堀で活かしている南北期のお城もいいものですね。

|