|

|

Check

|

|

福井城跡登城日:(1998.11.21→2010.08.17)所在地: 福井市大手3丁目、他 |

| 歴史 |

徳川家康の次男、結城秀康は慶長6年(1601)に入国し68万石を支配した。ただちに城の建設に着手、同11年完成した。

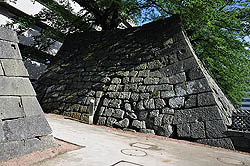

徳川家康の次男、結城秀康は慶長6年(1601)に入国し68万石を支配した。ただちに城の建設に着手、同11年完成した。その縄張りは足羽川、荒川を天然の外堀とし、南を正面とする本丸を中心に山黒丸、二の丸、三の丸が配され、北陸の要として威容を誇った。 4重5重の堀をめぐらす広大な平城で中心部は家康自ら縄張りをしたといわれており、本丸西北に高さ25メートルの天守閣があったが、寛文9年(1669)の大火で焼失、再建されなかった。現在、天守台のみ残る。本丸石垣は笏谷石(凝灰岩)一種類だけを用い、布積み工法による極めて精巧な石組みである。 残されている天守絵図によれば、外観は四層であるが、最上階の階高を高くとって二階分の床を張っており、内部が5階になっている。絵図では高さが、約28メートルあり、天守台を含めると約37メートルにもなる。 多くの大名が建設に参加したことから、多様な刻印(石に彫られた符合)が残り興味深い。松平氏17代の居城だったが明治になり櫓や堀は壊され本丸石垣のみ残る。昭和23年の福井地震で一部崩れたが同58年修復された。 ◆結城秀康公 慶長五年(1600)関ヶ原の戦いの後、越前六十八万石の大名となった結城秀康公(徳川家康の次男)は、翌六年に北庄(後の福井)に入り、新しい城の建設と、柴田勝家にはじまる城下町の大改造に着手した。多くの民の力と汗に支えられ、およそ六年の歳月をかけて完成した城下は、都市としての福井の原形をかたちづくり、今日の福井市発展の礎となった。 ◆福井城と御廊下橋  関ヶ原の戦いの後、越前に封じられた福井藩初代藩主結城秀康によって築かれた福井藩は、本丸を中心に、堀と郭が幾重にも巡らされる典型的な環郭式平城で、徳川家康の次男の居城に相応しい壮大な城郭でした。

関ヶ原の戦いの後、越前に封じられた福井藩初代藩主結城秀康によって築かれた福井藩は、本丸を中心に、堀と郭が幾重にも巡らされる典型的な環郭式平城で、徳川家康の次男の居城に相応しい壮大な城郭でした。本丸内には、政庁と藩主の居住部分を合わせた床面積一千坪を越える御殿がありましたが、歴代藩主の内、昌親(後、吉品)・重富・治好・慶永(春嶽)・茂昭の五人は、現在の中央公園にあった三ノ丸御座所に居住していたとされます。(松平春嶽著「真雪草紙」) 藩主が政庁であった本丸と西三ノ丸御座所とを往復するための橋が、御廊下橋でした。明治初期に撮影された写真(福井市立郷土歴史博物館蔵)によると、この橋は屋根付きの珍しい形態でした。 ◆御廊下橋の復元 福井県と福井市は、福井城築城四百年を機に、この橋を復元することにより、県民市民の皆様に故郷の歴史に親しんでいただき、また、故郷への愛情、誇りを思い起こしていただきたいと考え、皆様との協働による復元に着手しました。 史実に忠実な復元とするため、専門家で構成した「復元考証専門委員会」による検討を重ねたほか、県民市民の代表で構成した「整備推進委員会」において、この事業の意義を多くの方々に知っていただき、また、事業への参画を推進していく取り組みを企画しました。 「ワンコインサポーター運動」「ヒノキ板購入運動」はその一環として実施したものであり、多くの方々の参画をいただきました。 ご協力いただきました募金、寄付金は、この案内板の設置に充てさせていただきました。 ◆福井城の北方を守る「舎人門」  みなさんの目の前に立っている門が「舎人門」です。福井城の外堀に設けられた門の一つです。

みなさんの目の前に立っている門が「舎人門」です。福井城の外堀に設けられた門の一つです。「舎人門」という名は江戸時代の終り頃(19世紀中頃)の様子を描いた福井城下絵図に出てくる名称で、ほかにも「清兵衛町見附御門」「江戸町口御門」「御泉水裏御門」などと呼ばれていたようです。 「舎人門」はいろいろな検討の結果、木造瓦葺の高麗門形式で復原しました。同様の形式の門が大安禅寺などに現存しています。その高さは約6m、幅は脇塀を合わせて約10m、屋根は出土遺物をモデルにして、当時越前で作られていた越前赤瓦を復原して葺きました。 『福井城跡案内板』より

|

| 資料 |

【地図を表示する】

|

| 私見 |

かつては北陸の誇る大城郭であった福井城も今やかなり規模が縮小されて、完全に現代の風景と融合してしまっています。本丸内には福井県庁や福井県警察本部、県議会議事堂などが所狭しと建ち並んでおり、現在も堅牢な状態を維持しています。しかしこれはある意味現役の城と言うもこともできますね(^^)。うっかり車で入り込んでしまうと慌てて退散しないといけなさそうです。

かつては北陸の誇る大城郭であった福井城も今やかなり規模が縮小されて、完全に現代の風景と融合してしまっています。本丸内には福井県庁や福井県警察本部、県議会議事堂などが所狭しと建ち並んでおり、現在も堅牢な状態を維持しています。しかしこれはある意味現役の城と言うもこともできますね(^^)。うっかり車で入り込んでしまうと慌てて退散しないといけなさそうです。ゆっくり内部を見学するのは気が引ける雰囲気がありますが、しかし内堀を外側から眺めるにはなかなかのものです。それにしても本丸南側に設置された結城秀康像はこれでいいのでしょうか。私には中国の人にしか見えませんでしたが(^^;。 さて、福井城といえば平成20年に復元された御廊下橋が見どころです。本丸と現在の中央公園である西三ノ丸御座所とを往復するために造られた屋根付きの珍しい橋です。でもよく考えたら和歌山城といい、大分府内城といい、廊下橋は復元されやすいのでしょうか。予算的にも?。。 本丸周辺を離れて少し北に約300メートルほど歩くと養浩館庭園、御泉水公園などが整備されています。養浩館庭園は、数寄屋風書院造や回遊式林泉庭園を備えた江戸期中期を代表する庭園として国の名勝に指定されています。文政六年(1823)につくられた「御泉水指図」を基に平成五年に整備された、福井城関連史跡の一つになります。  そこから西へと歩いていくと赤い瓦が特徴的な舎人門が見えてきます。ここもまた福井城関連の見どころとして復元されていますが、市立博物館の裏手ということもあり、あまり来られないのかもしれません。そしてその脇を流れる小川は地図で見るとよくわかるのですが福井城の北方を東西に流れており、時折複雑に折れを持っているのがわかります。かつての図面と見比べても堀の様子を今に伝える重要な遺構だと言えるでしょう。又南に目をやると足羽川と荒川が交差して城の南部を守っているのが見てとれますね。この水堀でできる大きな五角形が福井城の範囲でした。

そこから西へと歩いていくと赤い瓦が特徴的な舎人門が見えてきます。ここもまた福井城関連の見どころとして復元されていますが、市立博物館の裏手ということもあり、あまり来られないのかもしれません。そしてその脇を流れる小川は地図で見るとよくわかるのですが福井城の北方を東西に流れており、時折複雑に折れを持っているのがわかります。かつての図面と見比べても堀の様子を今に伝える重要な遺構だと言えるでしょう。又南に目をやると足羽川と荒川が交差して城の南部を守っているのが見てとれますね。この水堀でできる大きな五角形が福井城の範囲でした。平成になってから少しずつ城としての整備が進んできている福井城、これからもどんな変化を見せてくれるのでしょうかねぇ。

|