|

|

Check

|

|

北ノ庄城跡登城日:(1998.11.21→2011.06.19) 所在地: 福井市中央1丁目、柴田神社 |

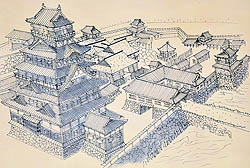

| 歴史 |  柴田勝家が築いた北ノ庄城 柴田勝家が築いた北ノ庄城

織田信長は、一向一揆を壊滅させた直後の天正三年(1575)八月に越前49万石を柴田勝家に与えた。勝家は足羽川と吉野川との合流点に北ノ庄城を構築した。現在の柴田神社付近が本丸と伝えられる。

織田信長は、一向一揆を壊滅させた直後の天正三年(1575)八月に越前49万石を柴田勝家に与えた。勝家は足羽川と吉野川との合流点に北ノ庄城を構築した。現在の柴田神社付近が本丸と伝えられる。天正九年(1581)四月、北ノ庄を訪れて来た、ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスは、本国あての書簡の中に『此の城は甚だ立派で、今、大きな工事をして居り、予が城内に進みながら見て、最も喜んだのは、城および他の家の屋根がことごとく立派な石で葺いてあって、その色により一層城の美観を増したことである・・・・・』と報告している。 また、羽柴秀吉が勝家を攻めたときに、その戦況を小早川隆景に報じた天正十一年五月十五日付の書簡の中では、北ノ庄城について『城中に石蔵を高く築き、天守を九重に上げ候・・・・』と記しており、九層の天守閣であったことが知られる。 勝家はまちづくりにも創意を施し、城下の繁栄のために一乗谷から社寺・民家等を北ノ庄へ移転させるなどに努めた。足羽川に架かる橋(九十九橋)を半石半木の橋に架橋したと言われる。 柴田勝家は今日の福井市の基礎を築いた人である。  城石垣 城石垣 柴田神社周辺は、柴田勝家の築いた北庄城(1575〜1583)天守閣跡と伝えられている場所です。

柴田神社周辺は、柴田勝家の築いた北庄城(1575〜1583)天守閣跡と伝えられている場所です。ここに展示している石は、勝家築城の北庄城の石垣遺構と考えられます。 発掘調査の結果からは、この石垣は本来、高く積まれていたが、江戸時代、結城秀康の福井城築城に際し取り除かれ、石垣の根石のみが残った状態であると考えられます。 石垣は、ここより南でも同様に見つかっています。石垣の前面には、堀が広がっています。 『北ノ庄城跡案内板』より  北ノ庄、越前一向一揆を追った織田信長は、柴田勝家に越前八郡49万石を与えた。勝家は天正3年(1575)北庄の地に平城の城郭を築いた。しかし、9年後の同11年に、羽柴秀吉郡の攻撃で火炎に包まれ、そのことごとくが灰燼に帰した。その城跡は、あとの慶長6年(1601)結城秀康が改築した北庄城(現在の福井城)より、少しばかり南の位置らしく、現在の柴田神社の境内内に天守があったと伝えられている。

北ノ庄、越前一向一揆を追った織田信長は、柴田勝家に越前八郡49万石を与えた。勝家は天正3年(1575)北庄の地に平城の城郭を築いた。しかし、9年後の同11年に、羽柴秀吉郡の攻撃で火炎に包まれ、そのことごとくが灰燼に帰した。その城跡は、あとの慶長6年(1601)結城秀康が改築した北庄城(現在の福井城)より、少しばかり南の位置らしく、現在の柴田神社の境内内に天守があったと伝えられている。しかし、柴田勝家の北ノ庄城については不明な点が多く、いまだ謎とされているところが多い。天正3年(1575)築城の縄張りをし、翌4年以後工事が進められたが、足羽川と吉野川の合流点を本丸のポイントに、北へ二の丸、三の丸を配した。同6年にも再度の修理をおこない城郭を拡張しているが、流れに対する補強工事を固めたようだ。同9年に至っても工事は続行された。その結構は「城中ニ矢蔵を高く築き、天守を九重ニ上せ候」と秀吉が毛利輝元へ宛てた書状にも記されている。おそらく信長が安土に築いた外観五層、内部七階の天守に優るとも劣らない構造だったようである。 天正10年(1582)、本能寺の変で織田信長が自刃したあと、後継者をめぐって羽柴秀吉と争い、翌11年に賎ヶ岳の合戦で大敗して後退を余儀なくされた勝家は、城へ火を放ち妻と共に自刃した。 『日本の名城・古城事典』TBSブリタニカより

|

|

資料 |

【地図を表示する】

|

| 私見 |  柴田勝家が築城したこの北ノ庄城はいまだ発掘調査が行われていました。ですからあまり見るものはありません。発掘された石、柴田勝家の像とお市の方がすこし離れておかれています。今度行く機会があれば茶々が増えているか楽しみです。(^_^;)

柴田勝家が築城したこの北ノ庄城はいまだ発掘調査が行われていました。ですからあまり見るものはありません。発掘された石、柴田勝家の像とお市の方がすこし離れておかれています。今度行く機会があれば茶々が増えているか楽しみです。(^_^;)ここもそうですが、福井県は今後こういった遺構の復元に結構力を入れているようですね。歴史のある県を主張していく路線を歩んでいくのでしょうか。

十年以上前に訪れた際に「茶々が増えているかも」と書いていたのが我ながら面白かったです。2011年の大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』の放送に合わせて三姉妹の銅像も加わることとなりました。以前にお市を作成された田畑功氏が担当されました。やはり母親と同じタッチでということを意識されてのことだったようで、姉妹の背丈もお市像を意識して造られているそうです。しかしこの狭いエリアに銅像が5体もあるのはなんだか煩いですねぇ(^^;・・と思っていたらその後さらに天守のミニチュアが加わりました。私はまだ目にしていませんが、また撮りにいかねばと思っています。なんだかんだ言いながらうまく再訪させられています。

十年以上前に訪れた際に「茶々が増えているかも」と書いていたのが我ながら面白かったです。2011年の大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』の放送に合わせて三姉妹の銅像も加わることとなりました。以前にお市を作成された田畑功氏が担当されました。やはり母親と同じタッチでということを意識されてのことだったようで、姉妹の背丈もお市像を意識して造られているそうです。しかしこの狭いエリアに銅像が5体もあるのはなんだか煩いですねぇ(^^;・・と思っていたらその後さらに天守のミニチュアが加わりました。私はまだ目にしていませんが、また撮りにいかねばと思っています。なんだかんだ言いながらうまく再訪させられています。銅像の制作だけじゃなくここ北ノ庄城は、駐車場も近年作っていただいています。お城から少し離れますが、それでも無料の駐車場が完備されたのは車で訪れる人にとってはありがたい話ですね。

|