|

|

Check

|

|

赤木城跡登城日:(2011.05.01) 所在地: 熊野市紀和町赤木 |

| 歴史 |  赤木城の由来 赤木城の由来

赤木城の築城年代については和歌山藩が編纂した「紀伊風土記」には寛文雑記を引いて天正年間、藤堂佐渡守(のち和泉守高虎)と、羽田長門守の両人が北山代官のとき築き、罪を犯した者を赤木城の西方の田平子峠で斬首し獄門にしたと記している。また熊野市神山の倉谷家文書には、天正十六年(1588)大和大納言(豊臣秀長)の北山攻めの後、築城したとある。

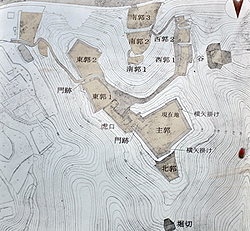

赤木城の築城年代については和歌山藩が編纂した「紀伊風土記」には寛文雑記を引いて天正年間、藤堂佐渡守(のち和泉守高虎)と、羽田長門守の両人が北山代官のとき築き、罪を犯した者を赤木城の西方の田平子峠で斬首し獄門にしたと記している。また熊野市神山の倉谷家文書には、天正十六年(1588)大和大納言(豊臣秀長)の北山攻めの後、築城したとある。藤堂佐渡守は天正十三年の紀州攻めの際北山入りし、文禄四年(1595)四国伊予三郡を与えられるまでの十一年間北山付近に在居し、この間二度の北山の陣で一揆方を成敗したり北山材の切り出しを行っているでこの頃に現在の城郭に整備したものと考えられる。 この城の特長は中世と近世の築城法を併用した平山城である。南北約130メートルの尾根を中心にして縄張りし、主郭、南の郭、西の郭を地割し、主郭の東側下の犬走りは北の付曲輪とその下方約50メートルの堀切に通じている。 また南の郭の下には付曲輪を残しその西側には自然の谷を空堀にし防御に備えている石垣は野面乱層積みで反りがなく主郭の四隅は算木積みと横矢掛りの工法を用いている。 築城当時の原形を残した城跡は全国でも少なく貴重である。 このため昭和五十七年四月田平子峠と共に、三重県史跡に指定され、平成元年十月九日には官報第209号の告示によって国の史跡となった。(平成3年3月 紀和町教育委員会)  (伝)鍛冶屋敷跡 (伝)鍛冶屋敷跡 この附近は昔から「鍛冶屋敷」という地名が残っており伝承もある。平成七年八月この地区で発掘調査を実施した結果、多数のピットや土坑、焼土が検出され、永楽通宝及び施釉陶器(十六世紀瀬戸産)近世染付け椀の小片が出土した。

この附近は昔から「鍛冶屋敷」という地名が残っており伝承もある。平成七年八月この地区で発掘調査を実施した結果、多数のピットや土坑、焼土が検出され、永楽通宝及び施釉陶器(十六世紀瀬戸産)近世染付け椀の小片が出土した。 東郭・門跡 東郭・門跡 石垣や堀によって囲まれた平地を「郭(曲輪)」といいます。東郭は門をはさむ2つの郭からなっており、最初に敵を迎え撃つ場所です。そのため、石垣は高く険しく積まれています。郭内で発掘調査は行われていませんが、礎石がいくつか見られることから、建物があったと考えられます。

石垣や堀によって囲まれた平地を「郭(曲輪)」といいます。東郭は門をはさむ2つの郭からなっており、最初に敵を迎え撃つ場所です。そのため、石垣は高く険しく積まれています。郭内で発掘調査は行われていませんが、礎石がいくつか見られることから、建物があったと考えられます。門跡では礎石が3石残っており、間口8尺・奥行6尺の四脚の門があったと推定されます。門の直前で坂が急に険しくなっているのは、敵に攻められ難くするためだったのでしょうか。(平成16年3月 紀和町教育委員会)  虎口 虎口 郭の出入口を「虎口」といいます。城攻めの時にはここが要所となるので、敵を防ぐための工夫が凝らされています。赤木城では通路を何度も折り曲げて二重の虎口を設け、要所には門を構えて備えています。下段の虎口には防御のためか階段が見られず、梯子のようなもので登っていたと考えられます。また、戦いの時以外は登城のための通路でもあり、主郭へ入る上段の虎口では大きな石を用いて立派に見せています。

郭の出入口を「虎口」といいます。城攻めの時にはここが要所となるので、敵を防ぐための工夫が凝らされています。赤木城では通路を何度も折り曲げて二重の虎口を設け、要所には門を構えて備えています。下段の虎口には防御のためか階段が見られず、梯子のようなもので登っていたと考えられます。また、戦いの時以外は登城のための通路でもあり、主郭へ入る上段の虎口では大きな石を用いて立派に見せています。虎口では石垣の崩落が著しい状態でした。これについては城の廃城後に、敵に利用されることを防ぐ目的で意図的に崩された可能性も考えられています。(平成16年3月 紀和町教育委員会)  赤木城の守り 赤木城の守り 赤木城に侵入するには、まず左手に見える東郭の間を通らなければなりません。東郭にはさまれた狭い門で侵入して来る敵を防ぎます。次に虎口では、何度も折り曲げた通路で敵を囲み迎え撃ちます。主郭は高い石垣で守られ、横矢掛けから敵に弓を射かけます。右手に見える西郭は南や西から登って来る敵を、背後を守る北郭は尾根づたいに来る敵を防ぎます。正面の山裾に見える南郭は下の道からも近く、おもに生活の場所であったと考えられています。

赤木城に侵入するには、まず左手に見える東郭の間を通らなければなりません。東郭にはさまれた狭い門で侵入して来る敵を防ぎます。次に虎口では、何度も折り曲げた通路で敵を囲み迎え撃ちます。主郭は高い石垣で守られ、横矢掛けから敵に弓を射かけます。右手に見える西郭は南や西から登って来る敵を、背後を守る北郭は尾根づたいに来る敵を防ぎます。正面の山裾に見える南郭は下の道からも近く、おもに生活の場所であったと考えられています。

主郭・北郭 主郭・北郭 主郭は城の最高所にあり、城下からの比高は30メートルほどです。方形に近い台形をしており、高さ4メートルほどの石垣が巡ります。随所に横矢掛け(敵を側面から攻撃するために石垣を突出させた部分)が設けられています。石垣は他の郭よりも高く丁寧に積まれ、城の中心にふさわしいつくりです。また、主郭に残っている礎石も大きく、他の郭より立派な建物があったと考えられます。ここからは播磨地域で生産された焙烙(土製の鍋)が出土しました。主郭からは赤木・長尾・平谷といった周辺の集落が一望できます。

主郭は城の最高所にあり、城下からの比高は30メートルほどです。方形に近い台形をしており、高さ4メートルほどの石垣が巡ります。随所に横矢掛け(敵を側面から攻撃するために石垣を突出させた部分)が設けられています。石垣は他の郭よりも高く丁寧に積まれ、城の中心にふさわしいつくりです。また、主郭に残っている礎石も大きく、他の郭より立派な建物があったと考えられます。ここからは播磨地域で生産された焙烙(土製の鍋)が出土しました。主郭からは赤木・長尾・平谷といった周辺の集落が一望できます。北郭は石垣が2〜4段と低く、西面には石垣が積まれていないなど他の郭に比べて簡素なつくりですが、尾根の先には堀切が設けられ、北から来る敵を防いでいます。  西郭 西郭 細長い尾根の上に築かれた西郭は、4つの郭からなっています。尾根の西側にある大きな谷は、斜面を削り敵が登りにくいようにしています。西郭1では2棟の礎石建物と室(食物などを貯蔵する施設)か水溜と思われる石組み遺構が見つかりました。西郭2・4にも礎石がいくつか見られることから、建物があったと考えられます。西郭の石垣は、他の郭と比べて傾斜が緩くなっており、また、麓からよく見える部分んは大きな石が使われています。

細長い尾根の上に築かれた西郭は、4つの郭からなっています。尾根の西側にある大きな谷は、斜面を削り敵が登りにくいようにしています。西郭1では2棟の礎石建物と室(食物などを貯蔵する施設)か水溜と思われる石組み遺構が見つかりました。西郭2・4にも礎石がいくつか見られることから、建物があったと考えられます。西郭の石垣は、他の郭と比べて傾斜が緩くなっており、また、麓からよく見える部分んは大きな石が使われています。

『赤木城跡案内板』より

|

|

資料 |

【地図を表示する】

|

| 私見 |  以前から行きたいと思っていた念願の赤木城に来ることができました。山深い中にありながら見事な縄張りと石垣が今もよく残っており、築城者が藤堂高虎ですから期待しないわけにはいきませんよね。しかしここに来るまでがほんと大変でした。

以前から行きたいと思っていた念願の赤木城に来ることができました。山深い中にありながら見事な縄張りと石垣が今もよく残っており、築城者が藤堂高虎ですから期待しないわけにはいきませんよね。しかしここに来るまでがほんと大変でした。城跡は一般の地図にも表記がありますし、近くに来ると道路標識にも出てきますのでおそらく問題なく行けると思います。城跡に着くと大きな駐車スペースとトイレもあり、さすがは国指定史跡だと感心させられます。予想外だったのは比高があまりないということです。標高が238メートルで比高が約30メートルほどの小高い丘陵上にあるような状態だったとは。少し期待が大きすぎたのかな?と思いつつ、登城道をあがっていきます。右手に堀跡らしき凹状地形と左手には鍛冶屋敷跡と呼ばれる平地があります。鍛冶屋敷はその伝承があることから来ていますが、以前は民家があったようです。現在周辺に残る石垣は後世のものですので、民家と関係があったものなのかもしれません。いずれにせよ赤木城の時代とは違いますのでそのつもりで見ていきましょう。 さて、登城道をのぼっていきますとすぐに東郭の石垣を見上げる格好となります。粗い野面積みですが隅石は算木積みになっているのがわかりますね。そしてそのままあがっていくと門跡を通過し、尾根上に出ることができました。右手に主郭が、そして正面奥の尾根筋には西郭群が見え、おおよその城の規模がわかるようになります。見事に地形を利用した堂々たる構えが素晴らしい〜。そしてそのまま主郭へ。ここだけ特に複雑な虎口になっていますね。発掘調査時はかなり破壊が進んでいたようですが今ではすっかり綺麗に積みあがっていて、元の形状がよくわかります。実に技巧的で近世城郭たる姿をまざまざと見せつけてくれる赤木城にはやられっぱなしですよ。それに主郭の石垣には横矢が掛っているほどの徹底ぶり。この山中にあってこの堅牢な様はどういうことなんでしょうね。

しかしさらに驚くべきは、この石垣が急ごしらえな工事で成り立っているということなのです。主郭虎口の調査によって、整地された地の上に直接基底石が配置されていたりで、基礎である地面が版築された様子が見られなかったというのです。ただ訪れただけでは到底計り知れないことでしたが、この城が築城された頃は一揆方を鎮圧しつつ、俄かに堅牢な城を見せる目的だったのか、あるいはほんとに余裕がなかったか・・。ただだからといって見過ごせない技巧的な虎口といい、横矢をかけた石垣といい・・なんともややこしい城を造ったものですね。高虎さんは。

しかしさらに驚くべきは、この石垣が急ごしらえな工事で成り立っているということなのです。主郭虎口の調査によって、整地された地の上に直接基底石が配置されていたりで、基礎である地面が版築された様子が見られなかったというのです。ただ訪れただけでは到底計り知れないことでしたが、この城が築城された頃は一揆方を鎮圧しつつ、俄かに堅牢な城を見せる目的だったのか、あるいはほんとに余裕がなかったか・・。ただだからといって見過ごせない技巧的な虎口といい、横矢をかけた石垣といい・・なんともややこしい城を造ったものですね。高虎さんは。天正十三年から、伊予へ移封となる文禄四年(1595)までの11年間、彼はここでどのように過ごしていたのでしょうか。それと、忘れてはならないのが地形を活かしつつ、また堀切を用いた中世城郭の様相もよく残しているところですね。ついつい棚田への眺望にも目を奪われてしまいがちですが、この赤木城はなかなか奥深い味わいがありますよ。

|