|

|

Check

|

|

小倉城跡登城日:(2008.11.02) 所在地: 比企郡ときがわ町大字田黒 |

| 歴史 |

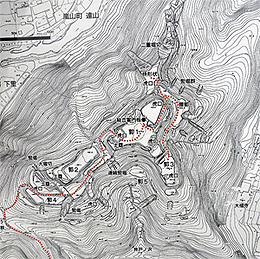

小倉城は、外秩父の山地と関東平野の境界にあり、大きく蛇行を繰り返す槻川の先端に構えられている。城跡は槻川−都幾川−古荒川水系を基本に、陸路は鎌倉街道上道と山根筋(八王子−鉢形を結び上州へ抜けるルート)の中間にあたり、中世の幹線ルートを意識した位置となっている。

小倉城は、外秩父の山地と関東平野の境界にあり、大きく蛇行を繰り返す槻川の先端に構えられている。城跡は槻川−都幾川−古荒川水系を基本に、陸路は鎌倉街道上道と山根筋(八王子−鉢形を結び上州へ抜けるルート)の中間にあたり、中世の幹線ルートを意識した位置となっている。縄張の特徴は、自然地形を巧みに取り込むことにより、同心円的に画された総構空間の中心に、居館と目される山麓の大福寺平場と、その背後に展開する梯郭式の要害部分が構成されていることである。 要害部分は、南北方向に走る主尾根に沿って、郭1と郭2を並列して配置し、郭1南東と郭2南西を堀切り、郭3、郭4を設ける。郭5は、井戸沢と呼ばれる谷に面している。  郭1は、尾根の最高所に位置し、すべての導線がこの郭に収斂すること、土塁の規模が大きく虎口の構造も厳重であることから、主郭(本郭)として位置づけられる。この他、横堀とセットになったクランク状の塁線の折れ、それに組み合わされた竪堀等の技術的に優れた普請が行われている。

郭1は、尾根の最高所に位置し、すべての導線がこの郭に収斂すること、土塁の規模が大きく虎口の構造も厳重であることから、主郭(本郭)として位置づけられる。この他、横堀とセットになったクランク状の塁線の折れ、それに組み合わされた竪堀等の技術的に優れた普請が行われている。城跡の北東へ1.5キロメートルの嵐山町平沢寺には、長享四年(1488)の須賀谷原の合戦の折に山内上杉の陣所がおかれている。江戸時代の諸記録では、『新編武蔵風土記稿』に、後北条氏重臣遠山氏、『武蔵誌』では、比企戦国史に重要な位置を占めた上田氏を城主としているが、最新の発掘調査による城跡の年代推定は、16世紀前半〜後半と判明している。 また、城跡の最大の見所は、基盤層に結晶片岩の岩盤を持つことに由来する、大規模な石垣である。郭1内部や虎口部、郭3外面を中心に随所に見られ、総延長150メートル以上、最大高5メートルにおよび累々と積まれた様は圧巻であり、「石造りの山城」と呼ぶべき景観である。 小倉城跡は、石垣、縄張の点で優れた遺構を今日に伝えており、戦国期における東国の中小規模山城を代表する史跡と言える。また、木の繁茂した現在でも、青山城跡や菅谷城跡を目視できる位置関係にあり、山稜と河川の織りなす景観に、比企地方の中世を色濃く残している。

『小倉城跡案内板』より

|

|

資料 |

【地図を表示する】

|

| 私見 |

小倉城は比企地方では珍しく石垣を持つ山城だということを聞いて、ぜひ行かねばと思い、連れて来ていただきました(このパターン多い)。

小倉城は比企地方では珍しく石垣を持つ山城だということを聞いて、ぜひ行かねばと思い、連れて来ていただきました(このパターン多い)。車で結構上までいけてしまいましたので案内板が置かれたところから登城開始となります。ってほとんど平行移動だったと思います。 最初から石垣を目当てにやってきていましたが、すぐにここがそれだけの城じゃないことがわかりました。尾根上にまっすぐに伸びた郭群の中を堀切や土塁がよく残っていますね。斜面には平たい石が積まれているのも見えます。中心部である主郭にはひときわ見事な土塁がぐるりとめぐらされており、折れも見えます。土嚢で補修をされているのも見えますので、ひょっとして手直しがされているのでしょうか。またここには見事な虎口もありますね。右へ伸びる郭3へ踏み込んでからはそこからずっと斜面を移動(^^;。あちこちに石が残っていますね。石垣というか石積み?それでも累々と続く平石の緑泥片岩は見ごたえがありました。緑泥片岩と言われなければ気付かなかったのですが、雨の日の次の日にでもくれば深い輝きのようなものが見えるんでしょうかねぇ。

石積みも大きなところはほとんどが土嚢で補修されており、それがなかったら崩れ落ちてしまっていたと思います。とは言え、白い土嚢の袋が何段にも積み上げられている様子はかなりインパクトがありますね。痛々しいです。きっと長い年月の間で斜面の土が流れてしまい、重みで石が落ちてしまうんでしょう。山城を今後も残していこうと

することは大変なことなんだなと気付かされた城攻めでした。

石積みも大きなところはほとんどが土嚢で補修されており、それがなかったら崩れ落ちてしまっていたと思います。とは言え、白い土嚢の袋が何段にも積み上げられている様子はかなりインパクトがありますね。痛々しいです。きっと長い年月の間で斜面の土が流れてしまい、重みで石が落ちてしまうんでしょう。山城を今後も残していこうと

することは大変なことなんだなと気付かされた城攻めでした。あ、そうそうなんでここだけこんなに石があるんでしょうね。基本的なことが謎なんですが、それもまたお城めぐりの魅力の一つです。

|