|

|

Check

|

|

筒井故城跡登城日:(1999.06.28→2012.09.21) 所在地: 伊賀市上野丸之内 |

| 歴史 |  筒井の天守の謎に迫る 筒井の天守の謎に迫る 筒井の天守については、従来からは、『当代記』に「伊賀国上野城古の殿守をこほち新殿守を立けるが・・・」とあり古天守は取り壊されたと考えられていたが、藤堂家の記録には、筒井の天守についての記事がなく、いつ壊されたのであろうかと疑問に思っていた。

筒井の天守については、従来からは、『当代記』に「伊賀国上野城古の殿守をこほち新殿守を立けるが・・・」とあり古天守は取り壊されたと考えられていたが、藤堂家の記録には、筒井の天守についての記事がなく、いつ壊されたのであろうかと疑問に思っていた。岡森明彦氏所蔵の上野城下町絵図は、侍屋敷の配置から寛永八年頃(1631)の絵図と考えられる。この絵図には筒井定次時代の御殿の様子が描かれていて、御殿のある本丸隅に三層の天守閣が描かれている。 この御殿は藤堂時代に引き継がれて城代役所に利用されていた。上野城代家老の日誌『永保記事略』寛文二年(1662)五月の記録に、「寛文二寅五月朔日巳ノ下刻大地震之事△筒井殿以来之古建物故是迄も殊之外いかミ有之候趣なり△同所古石垣所々孕出候事」とみえていて、筒井時代の御殿はそのまま藤堂時代は城代役所として使用していた様子がうかがえる。 また、伊賀市上野図書館所蔵(原図保田氏蔵)の上野城下町絵図にも、岡森氏蔵絵図同様に筒井時代の本丸に三層の天守閣が描かれている。この絵図は、侍屋敷の配置から考えて寛永十年(1633)頃に考えられる絵図である。この二図にみえる三層の天守閣は、筒井氏の天守閣があった位置を示すものと考えていた。 さらに、小谷精一氏蔵の上野城下町絵図がもう一枚あって、侍屋敷の配置から考えて、慶安初年(1648)頃と推定された絵図がある。この絵図には、筒井時代本丸に「ふるてん志ゆのあと長さ拾弐間はば七間」とみえる。 以上三枚の絵図から考えると、寛永年間には、筒井の天守はそのまま残されていたと考えられる。慶安には「古天守の跡、長さ十二間、幅七間」とあり天守はなくなり天守の跡とある。慶安以後の絵図、元禄絵図や享保絵図には、古天守に関する記述はなくなっている。  そこで、筒井の天守は、いつ頃なくなったのであろうかと考えていたところ、『宗国史』寛永十年(1633)八月十日(旧暦)の頃に、「伊藩言、十日夜、大風雨、天守壊」とある。『公室年譜略』をみてみると、「寛永十年八月十日、勢伊大風雨タリ伊州城ノ天守堂ノ石垣モ破損ス半ハニ及ハス」とあり、両記録に寛永十年八月に、大風雨があったことがわかる。『宗国史』は、寛延四年(1751)で寛永十年(1633)より118年後のこと、出雲高文が津附けで伊賀に居ないことなどから考えて、筒井天守に気づかなかったと考える。『公室年譜略』も、天守壊の記事を慶長に壊れていて石垣の破損ではないかと考えて、「石垣も破損ス」としている。

そこで、筒井の天守は、いつ頃なくなったのであろうかと考えていたところ、『宗国史』寛永十年(1633)八月十日(旧暦)の頃に、「伊藩言、十日夜、大風雨、天守壊」とある。『公室年譜略』をみてみると、「寛永十年八月十日、勢伊大風雨タリ伊州城ノ天守堂ノ石垣モ破損ス半ハニ及ハス」とあり、両記録に寛永十年八月に、大風雨があったことがわかる。『宗国史』は、寛延四年(1751)で寛永十年(1633)より118年後のこと、出雲高文が津附けで伊賀に居ないことなどから考えて、筒井天守に気づかなかったと考える。『公室年譜略』も、天守壊の記事を慶長に壊れていて石垣の破損ではないかと考えて、「石垣も破損ス」としている。『宗国史』の寛永十年八月十日の記事は、おそらく筒井氏の天守閣が大風雨で倒壊したものと考えて間違いないものと考ええる。 『現地案内板』より

伊賀上野城の天守より約300mほど東にいったところの本丸内に古めかしい石垣と郭跡があります。

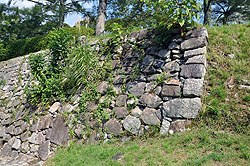

伊賀上野城の天守より約300mほど東にいったところの本丸内に古めかしい石垣と郭跡があります。「誠に以って兵術の名人、軍法秘段を伝授し、三略の要文も旨とす」と評せられた戦国の名将筒井定次は大和国衆を連れて伊賀に入国するやただちに築城の秘術を尽くしてこの地に城郭を築き、三層の天守を構え、殿門を整えました。 堅固な石垣築成は野づら積みから打込みはぎの手法に移行する石積み技術を顕著に示すもので、今田播磨一派の穴太衆が築成しました。 羽柴伊賀侍従と呼ばれ、秀吉に仕えた定次は天正十三年(1585)閏八月、伊賀上野二十万石を与えられてこの地に入部しました。 関ヶ原の合戦の際には家康に忠誠を誓い、東軍に従軍して会津征伐に東下していましたが、その隙に西軍にこの伊賀上野城は奪われてしまいました。しかし、その後岐阜城攻めにおいて家康に戦功を認められた定次は、戦後旧領を安堵されました。 こうして戦によって出世していく、いわゆる古いタイプの武将であった定次は、大坂で遊びに耽り、それがもとで家内の派閥争いから慶長十三年(1608)六月、改易となり、元和元年(1615)三月には大坂方に内通したことが発覚し、切腹を命じられ、その一生を終えました。

参考文献:(財)伊賀文化産業協会編纂「伊賀上野城」より

|

| 資料 |

【地図を表示する】

|

| 私見 |

上野城の案内や地図にも載っている筒井故城は、近づいていくと「どこにあるんだろう」と迷ってしまいます。さらに天守跡の石碑は人目に触れにくい場所にありますので、なんだか勿体ない気がします。筒井故城跡とされる場所の奥まったところには高台となっており、石垣も一部残っていますね。ここに三層の天守があったのですね。寛永十年(1633)に大風雨で倒壊するまで壊されずに残っていたかもしれないというのは驚きです。ってあれ?上野城の天守が慶長十七年(1612)の暴風雨のために倒壊したわけですから・・・上野城の天守よりも長く残っていたということになるのでしょうか!面白いなぁ。

上野城の案内や地図にも載っている筒井故城は、近づいていくと「どこにあるんだろう」と迷ってしまいます。さらに天守跡の石碑は人目に触れにくい場所にありますので、なんだか勿体ない気がします。筒井故城跡とされる場所の奥まったところには高台となっており、石垣も一部残っていますね。ここに三層の天守があったのですね。寛永十年(1633)に大風雨で倒壊するまで壊されずに残っていたかもしれないというのは驚きです。ってあれ?上野城の天守が慶長十七年(1612)の暴風雨のために倒壊したわけですから・・・上野城の天守よりも長く残っていたということになるのでしょうか!面白いなぁ。今は、上野城の本丸を見守るかのような少し高台の地で、見晴しのいい静かな公園となっている、筒井故城跡。ここにあった天守の2つともが大風雨で壊されてしまったなんて嘘のようです。

|