|

|

Check

|

|

名張陣屋跡登城日:(2012.09.21) 所在地: 名張市丸之内 |

| 歴史 |  名張陣屋が建つ高台は地元土豪が砦を築いていたが、天正十三年(1585)八月、筒井定次が大和郡山から伊賀上野に転封された時に家臣の松倉豊後守勝重が名張八千石を与えられ、嫡子重政の縄張りで城を築いた。しかし同十五年、重政が城を出て興福寺成自院に入ってしまった為、城主のいない名張城には、城代として桃ヶ谷国仲が入った。

名張陣屋が建つ高台は地元土豪が砦を築いていたが、天正十三年(1585)八月、筒井定次が大和郡山から伊賀上野に転封された時に家臣の松倉豊後守勝重が名張八千石を与えられ、嫡子重政の縄張りで城を築いた。しかし同十五年、重政が城を出て興福寺成自院に入ってしまった為、城主のいない名張城には、城代として桃ヶ谷国仲が入った。慶長十三年(1608)、定次が改易となると、伊予今治から藤堂高虎が伊賀に入国。名張には城代として梅原勝右衛門武政が入ったが、元和三年(1617)には上野城代出雲高清が直接支配するようになる。 寛永十二年、今治城主藤堂高吉は、伊勢国内二万石を賜っていたが、そのうち五千石を名張郡と替地とし、翌十三年名張に移り住むようになり名張藤堂家の初代となった。 高吉は居館を築き、城下町を整備していったが、名張藤堂家は大名としては扱われず、津藩の領内藩主という立場であった。 宝永七年(1710)四月の宝永の大火により、高吉の築いた居館は焼失し、その後再建された間取り図が現在に伝わっている。 『日本城郭体系』新人物往来社刊参照  名張藤堂家邸跡 名張藤堂家邸跡 名張藤堂家は、織田信長の重臣丹羽長秀の三男で、藤堂高虎の養子となった高吉に始まる。寛永十三年(1636)以来名張にあって、二万石を給され屋敷を構えた。

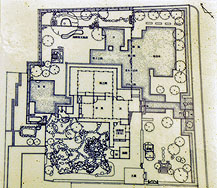

名張藤堂家は、織田信長の重臣丹羽長秀の三男で、藤堂高虎の養子となった高吉に始まる。寛永十三年(1636)以来名張にあって、二万石を給され屋敷を構えた。建物は、宝永七年(1710)の名張大火で再建され、明治初年にその大部分が失われたが「御西」と称された中奥、祝之間、茶室など日常生活に使用された奥向きの一部と、正門(寿栄神社前へ移設)が残る。 全国的に現存遺構の少ない近世上級武士の住まいの一例として貴重である。  名張藤堂家跡遺構の明示 名張藤堂家跡遺構の明示 現在の藤堂家邸は、宝永以降に再建された広大な武家屋敷のうち、「御西」といわれた奥向きの一部である。党主の日常生活の場として使用された中奥、茶室(清閑楼)、祝間、などの部屋や枯山水が残っているが、二階建て建物の「亭」をはじめ「梨子之間」「老女方詰所」「溜之間」「膳場」など取り壊された建物も多い。

現在の藤堂家邸は、宝永以降に再建された広大な武家屋敷のうち、「御西」といわれた奥向きの一部である。党主の日常生活の場として使用された中奥、茶室(清閑楼)、祝間、などの部屋や枯山水が残っているが、二階建て建物の「亭」をはじめ「梨子之間」「老女方詰所」「溜之間」「膳場」など取り壊された建物も多い。これら取り壊された建物の跡は、屋敷図から復元して古瓦と砂利敷きで明示している。 『現地案内板』より

|

|

資料 |

【地図を表示する】

|

| 私見 |  伊賀の城を巡るついでに、名張陣屋にも立ち寄ってみました。市内の高台にある城跡の周辺に残る古い町並みの佇まいは、高吉の築いた時代の名残りなのでしょうか。落ち着いた雰囲気が実にいいですね。

伊賀の城を巡るついでに、名張陣屋にも立ち寄ってみました。市内の高台にある城跡の周辺に残る古い町並みの佇まいは、高吉の築いた時代の名残りなのでしょうか。落ち着いた雰囲気が実にいいですね。陣屋跡は、現在の中学校・小学校などが立ち並んでいる場所ですので、遺構は期待していませんでしたが、藤堂家の居館の一部が残されていました。名張市役所市史編さん室の駐車場に車を停めさせていただき、早速屋敷跡を見学します。200円を払えば、私的に使われていた奥向きの一部と、整備された枯山水を見学することができるようになっています。そして、屋敷跡の裏手側にまわりこむと、寿栄神社に移築された太鼓門が威風堂々とした佇まいを見せてくれていました。現在残っている屋敷跡とはやや不釣り合いな気もしますね。しかしかつての間取りを見ると非常に複雑な構造を持った広大な屋敷であった藤堂屋敷。この太鼓門も立派にその役目を担っていたことでしょうね。

|